Kenさん!バックハンドで強く打つためにはどこを鍛えたらいい?

バックハンドの鍛え方ね!

じゃあ強化するポイントとトレーニングを見ていこう!

この記事を読んでいる方はバドミントンバックハンドが慣れてきて、当ててちゃんと返せるようになっているかと思います。

しかし、もっと強く返したりカウンターを打ちたいと思っているのではないでしょうか?

バックから攻められるようになったらゲーム展開もだいぶ有利になります。

今回は、

・バックハンドで強く打てるようにする為にはどこを強化すればいいのか

・バックハンドの具体的な鍛え方トレーニング方法

をお伝えします。

バックハンドで強く打てるようにするにはどこを強化する?

バックハンドで強く打てるようにするために強化すべきポイントを2点見ていきましょう!

強化ポイント①リストを強くする

1つ目はリスト、つまり手首を強化することです。

手首を強化することのメリットとして、少ないテイクバックで力強くショットが打てることです。

テイクバックが小さくなりがちなバックハンド、しっかりと奥まで飛ばすにはショット時にリストを利かせることが重要です!

「リストを利かせる」とは、力を抜いた状態から一瞬だけ力を入れるタイミングで、どれだけ速く回外運動ができるかになります。

テイクバックも少なく、ラケットヘッドという重りがあるので、ラケットを速く振るためにはリストの強さが影響してきます。

強いバックハンドを手に入れたい方は、まずリストを強くすることをおすすめします!

まずバックハンドが当たらないことを改善したい方はこちら⇩

強化ポイント②押す力と引く力を強くする

2つ目は押す力・引く力の強化です。

押す力だけを考えがちですが、引く力も重要になります。

実は押す力は肩、引く力は背中の筋肉を使用します。腕だけではないんですね!

力強いバックハンドを打つ際、背中や肩の筋肉から動かしています。

そして、インパクト時に背中から肩にかけての筋肉から腕や手首に流れが伝わって小さな動作でも力強くショットを打つことができます。

とくにドライブやレシーブは腕だけで飛ばしているイメージですが、背中や肩も重要な役割を持っています。

力の伝わり方は肩の三角筋で押して、背中の広背筋で引く

力の波を作ることが重要です!

押す力?引く力?矛盾しててわかりにくいな~

じゃあ極端だけど、わかりやすい例で説明するね!

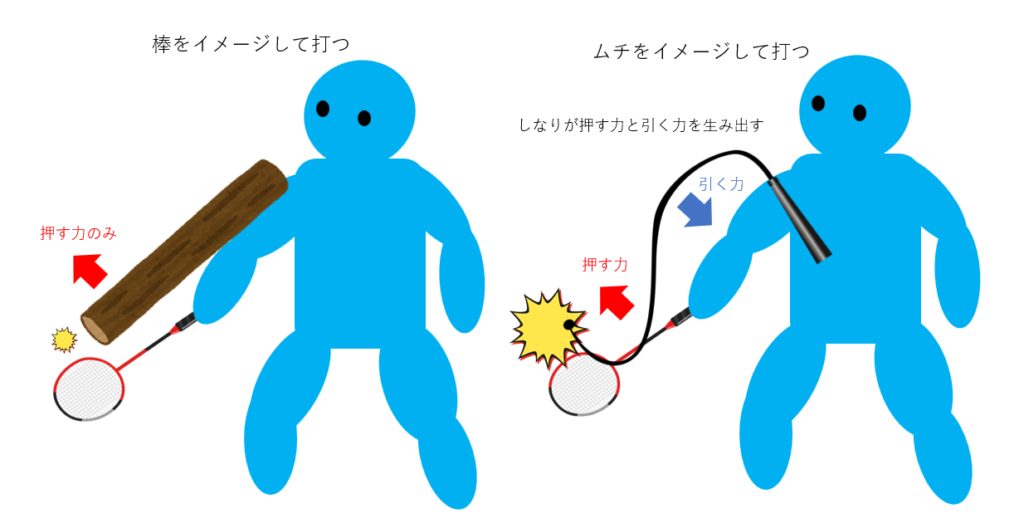

棒とムチをイメージしてください。

棒でたたかれるよりも、ムチでたたかれた方が痛いです。その理由はしなりが影響しています。

しなりにより、力の流れがあることによって、当たった瞬間のパワーが大きくなります。

押す力のみではなく、引く力も使うことでしなりを生み出すことができるようになります。

イメージできました!ムチの波打ってるイメージだね!

具体的な鍛え方!トレーニング方法・練習方法を紹介!

では、リストの強化と押す力、引く力を強化する為の具体的なトレーニング方法を紹介していきます!

トレーニング①腕立て伏せ

1つ目は腕立て伏せです。

腕立て伏せは効率よくリストと押す力を鍛えることができます。

体重を支えるために手首に負荷がかかるためリストが強く、また床を押す動作で三角筋が鍛えられる、自宅でもできる簡単な方法です。

トレーニング②懸垂

2つ目は懸垂です。

懸垂は広背筋と三角筋を鍛えることができるので、同時に押す力と引く力を手に入れることができます。

トレーニング③チューブトレーニング

3つ目はチューブトレーニングです。

チューブを柱に括り付けて、負荷がかかるようにバックハンドの動作を小さく行うことです。

チューブトレーニングによって腕のインナーマッスルが鍛えられ、安定した力強いショットを手に入れることができます。

トレーニング④パワーボール

4つ目はパワーボールです。

リストを鍛えるトレーニングとしては最適で、握力強化にもつながります。

場所を選ばない為TVを見ながら簡単に行うことができます。

これは僕も昔やってた!

めちゃくちゃ重たくなるよ!

トレーニング⑤グリップの握りこみ

5つ目はグリップの握りこみです。

実際のラケットグリップをもってバックハンドでシャトルを打つイメージで「グッ」と握る練習です。

自宅でTVを見ながらでも握る練習はできるので暇があればグリップを握る練習をしましょう。

トレーニング⑥ドライブ練習

6つ目はドライブ練習です。

何といっても実践に勝るものなし。面の作り方、タイミング、コントロールの練習になります。

ただ何も考えずにドライブ練習するよりも常に同じところへ打ち返す、打ち返してもらう。全部のショットをバックハンドで行うことを心がけてください。

腕だけ鍛えたら強く打てるものでもありません!

強いバックハンドを手に入れるためには足からのパワーも重要な役割を持っています!

バックハンドの足の位置についてはこちら⇩

まとめ

トレーニングを積めば強く打つことが簡単になり、試合でも使えるバックハンドを手に入れることができます。

今回は、

・バックハンドで強く打てるようにする為にはどこを強化するのか

・バックハンドの具体的な鍛え方トレーニング方法

をお伝えしました!

バックハンドは腕や握力だけではないんです!

バックハンドを鍛えて試合を有利に進めましょう!

バックハンドの鍛え方わかったかな?

ありがとう!

バックハンド強くできそう!

ダブルスで勝てるようになるためには…

ダブルスはバックハンドを鍛えれば強くなれます!

バックハンドを鍛えられると…面白いように勝てるようになります!

・スマッシュをドライブで返せる!

・スピードラリーで勝てる!

バックハンドに特化した、バックハンドを強くするための教科書です☟